-

16.04.2024

Charitykonzert für Groß und Klein

Erlebnisbauernhof am Auhof begrüßt den Kinderliedermacher Toni Komisch und Comedian Mago Masin

Mehr lesenHilpoltstein – Wer einen amüsanten Tag verbringen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, sollte sich Samstag, den 4. Mai, im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag gibt der Künstler Mago Masin und Kinderliedermacher Toni Komisch ein Charitykonzert zugunsten des Erlebnisbauernhofs der Rummelsberger Diakonie. Das Charitykonzert beginnt um 15 Uhr für die kleinen Besucher und ab 19 Uhr für die erwachsenen Gäste des Erlebnisbauernhofs.

Multitalent Mago Masin präsentiert nachmittags am 4. Mai als Toni Komisch sein buntes Bühnenprogramm am Erlebnisbauernhof am Auhof in Hilpoltstein. Kinderlieder, erfrischend anders, von einem Liedermacher, den die Kinder in seinem verrückten Auftreten schon wegen seiner endlos langen Haare lieben. Die lustigen Texte, die phantasievollen Mitmachlieder und die liebenswert-chaotische Art des Künstlers sorgen für ein mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie. Und ganz nebenbei – endlich mal Kinderlieder, die Erwachsene nach stundenlangem Hören nicht an den Rand des Wahnsinns treiben.

Das Abendprogramm füllt Mago Masin, der Mann mit den Dreadlocks, mit humoristischen Liedern mit Gitarrenbegleitung. Mago Masin ist ein Unikat in der deutschsprachigen Kleinkunstszene. Er verbindet seine musikalischen Ideen mit Comedy und Satire und denkt sich immer wieder innovative Showkonzepte aus.Das Wichtigste auf einen Blick:

Was? Charitykonzert Toni Komisch und Mago Masin

Datum? Samstag, 4. Mai 2024

Uhrzeit? Beginn 15 und 19 Uhr

Wo? Erlebnisbauernhof Auhof Hilpoltstein

Zum Bauernhof 3, Hilpoltstein

Eintritt? FreiWeitere Informationen finden sich unter www.erlebnisbauernhof.rummelsberger-diakonie.de/bauernhof.

Charitykonzert für Groß und Klein -

16.04.2024

Erlebnis Wildkräuter

Von der Wiese auf den Teller: Mittwoch, 24.04.24, 16.00 bis 18.30 Uhr auf der inklusiven Streuobstwiese in Hersbruck.

Mehr lesenHersbruck – Zu einem spannenden Nachmittag rund um das Thema Wildkräuter lädt die Rummelsberger Diakonie am Mittwoch, 24.4., von 16.00 bis 18.30 Uhr auf die inklusive Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus auf den Campus Haus Weiher ein. Gemeinsam mit Julia Groothedde von Grün Natürlich werden Wildkräuter gesucht, bestimmt und verkostet. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Mensch trifft Natur – inklusives Erleben mit allen Sinnen“ statt. Die Veranstaltungsreihe wird aus dem Bildungsfonds des Landkreises Nürnberger Land kofinanziert und von der Sparkasse Nürnberg unterstützt. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind: festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Gartenhandschuhe/Einweghandschuhe. Um eine zeitnahe Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Infos und Anmeldung bei Alina Stampfl per E-Mail unter streuobstwiese(at)rummelsberger.net oder telefonisch unter 015157607062.

Erlebnis Wildkräuter -

12.04.2024

Richtfest in Hofheim gefeiert – Moderne Einrichtung für 18 Bewohner*innen

Wohneinheiten für Menschen mit Behinderung der Rummelsberger Diakonie sollen im Januar 2025 bezugsfertig sein

Mehr lesenHofheim in Unterfranken – Mitten in Hofheim in Unterfranken saniert und erweitert die Rummelsberger Diakonie ein unter Denkmalschutz stehendes Fachwerkhaus. Die bisherige Einrichtung entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der Bewohner*innen und Mitarbeitenden. Direkt am Marktplatz gelegen wird die Einrichtung für 18 Menschen mit Behinderung ein neues, modernes und barrierefreies zu Hause. „Inklusiver geht es nicht“, sagt Dienststellenleiterin Tina Scheller.

Der Sektkorken prallt lautstark gegen einen Deckenbalken: Traditionell mit drei Gläsern Sekt begehen Bauherren, Architekten, Handwerker*innen und die zukünftigen Bewohner*innen am Marktplatz das Richtfest. „Drei Mal hoch“, ruft der Zimmermann vom Balkon im ersten Obergeschoss. Alle Anwesenden erheben ihre Gläser und prosten ihm zu. Mit Schwung wirft er das Glas über einen Bauzaun, wo es auf dem Betonboden zerschellt.

„Wir bieten unseren Bewohner*innen viele Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, sagt Karl Schulz, Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie, „sie sind integriert ins städtische Geschehen und leben in aller Vielfalt und mit einer großen Selbstverständlichkeit, die man so nur selten erlebt.“

Die 1-Zimmer-Wohnungen liegen auf zwei Etagen rund um einen großen Innenhof. Jede*r Bewohner*in hat entweder direkten Zugang zum Hof oder einen Balkon. Außerdem gibt es ein paar Wohnungen mit eigener Küchenzeile: Die Möglichkeit zum Zusammenkommen und Austausch haben alle Klient*innen in den Gemeinschaftsräumen im alten Teil des Baus.

Das Richtfest markiert traditionell den Zeitpunkt, an dem die gröbsten Arbeiten geschafft und sind. Bis Ende 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Im neuen Jahr steht der Umzug an. Mit den Bewohner*innen wird dann aus dem lange leerstehenden Gebäude endlich ein zu Hause. „Wir freuen uns darauf, das neue Haus mit Leben zu füllen!“, so Karl Schulz.

Richtfest in Hofheim gefeiert – Moderne Einrichtung für 18 Bewohner*innen -

08.04.2024

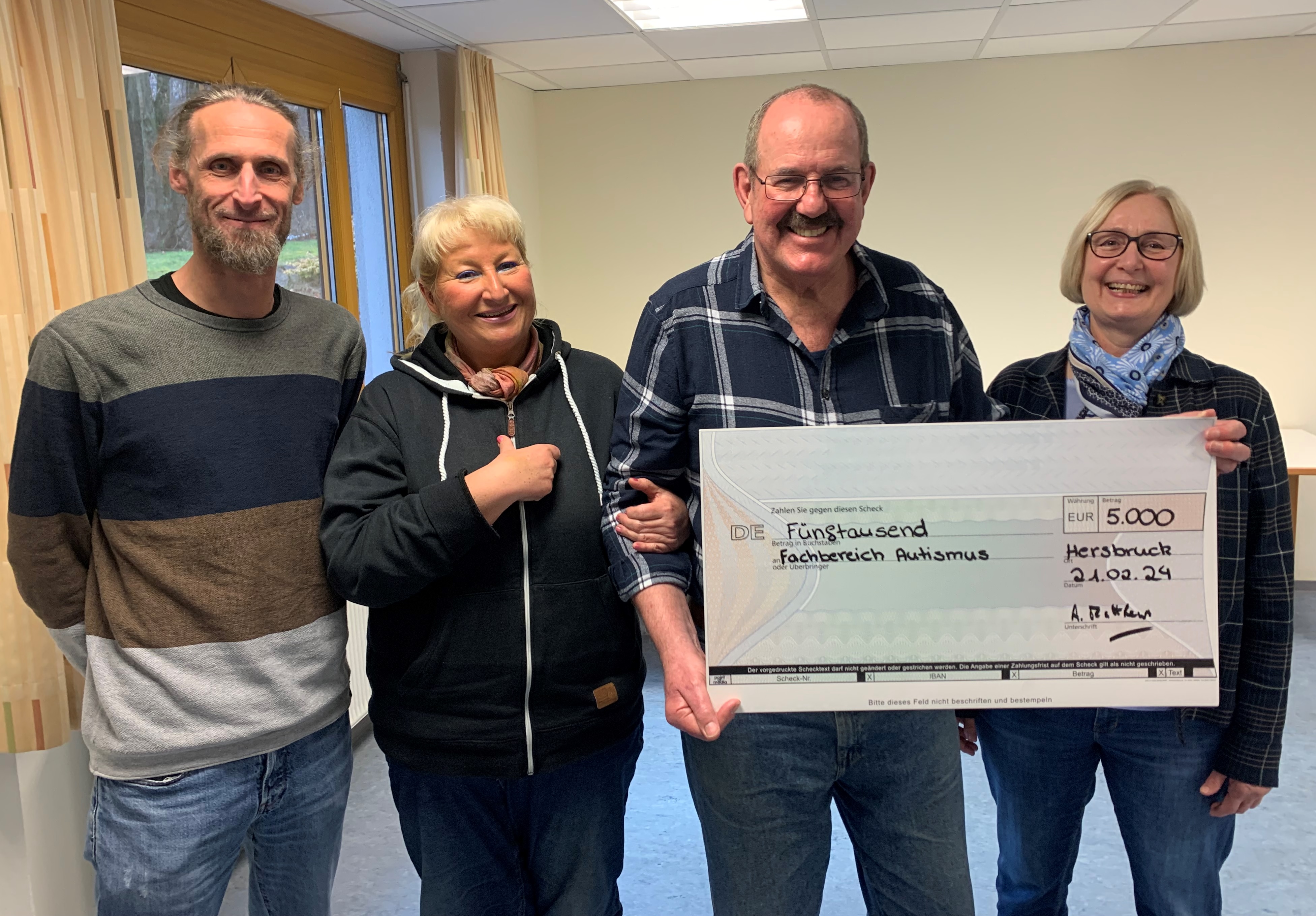

„Geben macht glücklich“

Eltern und Angehörige spenden dem Fachbereich Autismus immer wieder kleinere und größere Beträge für besondere Anschaffungen.

Mehr lesenHersbruck - Materialien aus dem Künstlerbedarf, eine neue Säge, Sonnenschutz für die Dachfenster in der Förderstätte. Das sind Dinge, die der Fachbereich Autismus der Rummelsberger Diakonie bereits mit Spenden angeschafft hat. Dinge, die den Menschen im Autismus-Spektrum viel Freude bereiten und ihnen das Leben erleichtern.

Monika und Alastair Matthews haben 5.000 Euro gespendet. „Wir geben gerne, damit es Menschen, die es im Leben nicht so einfach haben, besser geht“, sagt Mutter Monika. Familie Matthews lebt in Erlangen, Sohn Peter seit fast 13 Jahren in Hersbruck. Zuerst im Wohnbereich auf dem Campus Haus Weiher und seit zehn Jahren mit ambulanter Begleitung in der eigenen Wohnung. „Peter ging es nie besser“, bedankt sich Monika Matthews bei den Mitarbeiter*innen der Rummelsberger Diakonie, die Peter rund um die Uhr begleiten. Sehr gerne besucht er auch die Förderstätte für Autisten auf dem Campus Haus Weiher. Peter Matthews erledigt dort Montagearbeiten, arbeitet sehr gerne in der Holzwerkstatt mit und ist kreativ beim Basteln.

„Jede Spende ist willkommen“, sagt Ralph Eichenseher, Leiter des Fachbereichs Autismus. „Es müssen ja keine großen Sachen sein“, ermuntert Eichenseher. So kostet ein Kilo der sehr beliebten Mosaiksteine rund 20 Euro, ein Time Timer® rund 50 Euro und eine Gitarre rund 100 Euro.

„Außer selbst zu spenden, kann man zum Beispiel zum Geburtstag oder anstelle von Blumen und Kränzen bei einem Trauerfall um eine Geldspende zugunsten des Fachbereichs Autismus bitten“, schlägt ein Ehepaar aus der Elternschaft vor, das nicht namentlich genannt werden möchte. Gut findet sie auch, dass die Unterstützer*innen im Fachbereich mitberaten können, wie das Geld verwendet wird. Außerdem gebe es die Möglichkeit, eine zweckgebundene Spende zu machen. „Dann kann ich mitwirken, was mit dem Geld gekauft wird“, informiert die Mutter.

Beide Familien sind sich einig: Im Fachbereich Autismus wird mit Herz und Verstand gearbeitet. Auch in Krisensituationen wird in Absprache mit den Eltern nach Lösungen gesucht und Sorgen werden ernstgenommen. Der fachliche Austausch geschieht zu ihrer großen Zufriedenheit auf Augenhöhe.

Das ist vielen Eltern wichtig, waren sie es doch, die 1995 die Muschelkinderschule mit der Rummelsberger Diakonie als Träger gegründet haben. „Als Peter ein kleiner Junge war, haben wir uns mit weiteren engagierten Eltern in der Selbsthilfe zusammengeschlossen und anderen geholfen“, erinnert sich Monika Matthews (65). Bei Ärzten und anderen offiziellen Stellen habe es damals noch kein umfassendes Wissen über Autismus gegeben. Die Eltern erleben die Mitarbeiter*innen im Fachbereich Autismus als hochengagiert, empathisch und fachlich kompetent.

„Früher haben wir uns stärker direkt eingebracht. Mit zunehmendem Alter geht das nicht mehr so leicht von der Hand“, erzählt Alastair Matthews. Da falle es leichter, ab und an zu spenden.

Der 71-Jährige hat noch eine Idee, wie man den Teilnehmer*innen der Förderstätten eine Freude machen kann. „Wie wäre es, wenn unsere Kinder ihre selbstgemachten Produkte gegen einen Materialbeitrag an Interessierte abgeben könnten?“ Das stärke das Selbstbewusstsein der Menschen und verleite den einen oder anderen vielleicht zu einer weiteren Spende ganz nach dem Motto: „Geben macht glücklich.“

„Geben macht glücklich“ -

08.04.2024

Fantasiereise am Talker

Bernhard Herlitz besuchte mit dem Team der Beratungsstelle UK 18+ einen UK-Kongress in Leipzig.

Mehr lesenLeipzig/Altdorf – Viel Input, kreative Ideen und interessante Kontakte: Bernhard Herlitz (47) nahm vergangenen Herbst mit dem Team der Beratungsstelle UK 18+ am deutschsprachigen Kongress der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. in Leipzig teil. Kongresskarte, Unterkunft und Fahrt wurden aus den Weihnachtsspenden von 2022 für die UK-Beratungsstelle finanziert. Bernhard Herlitz wohnt im Wichernhaus der Rummelsberger Diakonie in Altdorf. Beim Kommunizieren nutzt er in der Regel als Hilfsmittel einen Talker, ein elektronisches Sprachausgabegerät.

Herr Herlitz, warum hat die Beratungsstelle Sie eingeladen, mit zum Kongress zu fahren?

Bernhard Herlitz: Ich bin Mitarbeiter des UK-Teams und unterstütze die Kolleginnen bei Fortbildungen als Referent. Ich stelle mich und meinen Talker vor und beantworte Fragen zum Alltag als UK-Nutzer. Für die Fortbildungen habe ich zur Unterstützung eine eigene Power Point Präsentation erstellt.Sie nutzen selbst ein Sprachausgabegerät, wie lange haben Sie das jetzt schon?

Bernhard Herlitz: Seit 1999 kommuniziere ich über einen Talker. Vorher habe ich über eine Kommunikationstafel mitgeteilt, was ich sagen wollte. Manchmal nutze ich diese immer noch. Durch meinen Talker kann ich alleine sprechen, das hilft mir im Alltag sehr. Zum Beispiel beim Geld abheben, das kann ich dadurch alleine machen.Ein Kongress ist ja meist für Fachleute. Gab es Angebote, die für Sie zugänglich und auch interessant waren?

Bernhard Herlitz: Es gab auf dem UK-Kongress Fachthemen, aber auch vieles, das an UK-Nutzer gerichtet war. Ich war in mehreren Vorträgen als Teilnehmer, diese waren sehr interessant für mich. Ich konnte andere UK-Nutzer sehen. Außerdem habe ich mir neue Hilfsmittel angesehen und mich informiert. Meine Hilfsmittelfirma hatte auch einen Stand, den habe ich besucht.Können Sie ganz kurz von einem Vortrag oder Workshop berichten?

Bernhard Herlitz: Ich war unter anderem im Vortrag „Hört wie Paris duftet. Eine fantastische, geräuschvolle Fantasiereise…“ Es war interessant, wie mit dem Talker eine Fantasiereise erzählt wurde. Das hat sehr gut funktioniert. Der Erzähler hat sogar Geräusche eingebaut, das hat es noch mal interessanter gemacht.Hat sich der Kongress-Besuch für Sie gelohnt?

Bernhard Herlitz: Ja ich würde sagen, der Kongressbesuch hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Ich habe viele neue Eindrücke mit nach Hause genommen. Zum Beispiel wie ein Vortrag gehalten wird. Dies kann ich für meine zukünftigen Vorträge nutzen. Vielen Dank, dass es mir ermöglicht wurde mitzufahren.Inzwischen sind Sie im Ruhestand. Möchten Sie sich weiter bei der Beratungsstelle einbringen?

Bernhard Herlitz: Ja gerne bin ich weiterhin ein Teil der UK Teams. Ich habe jetzt neue Ideen für meine Vorträge. Ich möchte gerne mehr im UK Team mitarbeiten.Das Gespräch mit Bernhard Herlitz führte Anna-Lena Deeg, Mitarbeiterin der Beratungsstelle UK 18+.

Fantasiereise am Talker -

08.04.2024

Time to say Goodbye

Eine Ära geht zu Ende: Nach 29 Jahren bei der Rummelsberger Diakonie geht Ingrid Schön, Regionalleiterin der Behindertenhilfe Nürnberg Ende März in den Ruhestand – ein Rückblick.

Mehr lesenRummelsberg – Ein Abschied kann so schön sein, wenn er nicht für immer ist. Nach fast 29 Jahren bei der Rummelsberger Diakonie ist Ingrid Schön (66) Anfang April in den Ruhestand gegangenen. Sie kümmert sich aber weiter um Herzensprojekte wie die inklusive Streuobstwiese in Hersbruck. Ein Blick auf eine Frauen-Karriere bei der Rummelsberger Diakonie.

Liebe Frau Schön, Sie können wohl nicht loslassen?

Ingrid Schön (lacht): Es ist nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Ich freue mich unglaublich auf die freie Zeit. Ich kann jetzt den ganzen Tag so planen, wie mein Hund Henni und ich das wollen. Immer schön ausschlafen, wenn es das Hündchen erlaubt, dann spazieren gehen und gemütlich Zeitung lesen. Und weil die Arbeit ja auch keine Strafe ist, kann ich dann was für meine Projekte machen. Das Team der inklusiven Streuobstwiese in Hersbruck unterstützen und das inklusive Wohnprojekt im Nürnberger Land vorantreiben. Außerdem bleibe ich Geschäftsführerin des Autismus-Kompetenz-Zentrums in Nürnberg. Da habe ich genug zu tun.Haben Sie keine Hobbys?

Ingrid Schön: Doch natürlich. Ich habe große Lust, endlich wieder richtig Französisch zu lernen, Bücher am Stück zu lesen und ins Fitnessstudio zu gehen. Neben meiner Vollzeitstelle mit einigen Überstunden kam das Vergnügen in den vergangenen Jahren manchmal zu kurz.Angefangen haben Sie bei den Rummelsbergern im Sozialdienst im Wichernhaus. Dann kam immer mehr Verantwortung dazu. Anfang April haben Sie sich als Regionalleiterin der Behindertenhilfe in Nürnberg in den Ruhestand verabschiedet. Was war Ihr Leitmotiv?

Ingrid Schön: Inklusion. Mein Ziel war es immer, Menschen mit Behinderung mit allen Unterstützungsbedarfen Teilhabe zu ermöglichen. Inklusion gelingt in meinen Augen besonders gut im ambulanten Bereich. Es garantiert mehr Selbstbestimmung, wenn der Mensch die Mitarbeiter*innen in der eigenen Wohnung zu vereinbarten Terminen empfängt und seine Mitbewohner*innen in der WG mitaussuchen kann. Die ambulante Arbeit ist besonders. Sie erfordert von den Mitarbeiter*innen ein hohes Maß an Eigenständigkeit, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und sich individuell auf die Klient*innen in deren Sozialraum einzustellen.Welche Ihrer vielfältigen Fähigkeiten und Eigenschaften haben Ihnen diese Karriere ermöglicht?

Ingrid Schön: Es freut mich unglaublich, wenn Menschen mit ihren Stärken arbeiten können. Meine Führungsposition habe ich dazu genutzt, einen Rahmen für die Kolleg*innen zu schaffen, in dem sie gut arbeiten können. Ich denke, es zeichnet mich aus, dass ich Ideen entwickeln und dann einen kreativen Entstehungsprozess aushalten kann. Mit einer Projektidee im Kopf gehe ich los und schaue, was nötig ist, um voranzukommen. Ich ordne mich nicht der Perfektion eines Plans unter, sondern bin flexibel und erreiche mein Ziel nach dem Prinzip „Try & Error". Von meinem Weg lasse ich mich nicht so schnell abbringen. Ich kann es auch vertragen, wenn mir der Wind ins Gesicht bläst. Mir hat sicher auch geholfen, dass ich mich für unglaubliche viele Dinge interessiere. Und ich habe immer gern dazu gelernt. Als Sozialpädagogin hat frau in der Regel ja nicht so viel mit Organisationsentwicklung oder Marketing zu tun. Das habe ich mir mit Fortbildungen und in der Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen erarbeitet. Außerdem hatte ich immer das Glück, dass meine Vorgesetzten mir vertraut und mich gefördert haben.Welchen Rat geben Sie jungen Kolleg*innen bei den Rummelsbergern?

Ingrid Schön: Mitmischen, sich einfach mal was zutrauen und Gestaltungsmöglichkeiten ergreifen. Ich habe immer gesagt, was ich will und wie ich es mir vorstellen kann. Als einzige Frau in einer reinen Männerrunde war es nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft. Und so schwer war es dann auch nicht. Liebe Kolleg*innen: Seid mutig und traut euch!Das Interview führte

Time to say Goodbye -

28.03.2024

Ein neuer Komposthaufen für die Wiese

Herzliche Einladung zum aktiven Nachmittag am Mittwoch, 10.04.2024, auf der inklusiven Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus in Hersbruck-Weiher.

Mehr lesenHersbruck – Komposthaufen bauen und lernen, worauf es ankommt: Die Rummelsberger Diakonie lädt Interessierte am Mittwoch, 10.4.2024, von 15 bis 18 Uhr zum Fachsimpeln und Ausprobieren auf die inklusive Streuobstwiese des Fachbereichs des Autismus auf den Campus Haus Weiher ein. Ziel ist es, im Laufe des aktiven Nachmittags einen neuen Komposthaufen für die Wiese zu bauen. Weitere Infos bei Alina Stampfl unter streuobstwiese(at)rummelsberger.net oder telefonisch unter 0151 57 60 70 62.

Ein neuer Komposthaufen für die Wiese -

28.03.2024

Gärten natürlich lebendig gestalten

Herzliche Einladung zum Workshop Gärten natürlich lebendig gestalten am Samstag, 06.04.2024, auf der inklusiven Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus in Hersbruck-Weiher.

Mehr lesenHersbruck - Zum Erlebnis Naturgarten lädt die Rummelsberger Diakonie am Samstag, 06.04.2024, von 15 bis 17.30 Uhr auf die inklusive Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus auf den Campus Haus Weiher ein. Im Workshop informiert Julia Groothedde von Grün Natürlich, wie es mit einfachen Mitteln möglich ist, einen Garten naturnah zu gestalten. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene. Sie ist Teil der neuen Veranstaltungs- und Ausprobierreihe „Mensch trifft Natur – inklusives Erleben mit allen Sinnen“ für Menschen mit und ohne Behinderung jeden Alters zum Thema Ökologie und Naturschutz. Die Veranstaltungsreihe wird aus dem Bildungsfonds des Landkreises Nürnberger Land kofinanziert und von der Sparkasse Nürnberg unterstützt. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind: festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Gartenhandschuhe/Einweghandschuhe. Um eine zeitnahe Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Infos und Anmeldung bei Alina Stampfl per E-Mail unter streuobstwiese(at)rummelsberger.net.

Gärten natürlich lebendig gestalten -

22.03.2024

Ausflugstipp fürs Osterfest

Saisoneröffnung am Erlebnis- und Archebauernhof der Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenHilpoltstein – Die Osterferien stehen schon fast vor der Tür und die letzten Vorbereitungen zur Saisoneröffnung am Erlebnisbauernhof am Auhof laufen auf Hochtouren. Am 23. März startet der am Ortsrand von Hilpoltstein im Landkreis Roth liegende Bauernhof offiziell in die neue Saison. Der Erlebnisbauernhof ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Kinder können am großzügigen Spielplatz toben und der nahegelegene Biergarten lädt zu einer Brotzeit ein.

Der Erlebnisbauernhof ist ein Teil der Auhof-Werkstätten der Rummelsberger Diakonie. Ein Team aus Menschen mit und ohne Behinderung sorgen gemeinsam für die Tiere, bewirtschaften den Hof und kümmern sich um das Wohl der Gäste vor Ort. Auf dem Hof haben vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen ihren Platz gefunden. So ist der Erlebnisbauernhof seit 2015 auch ein zertifizierter Archehof. Ob Hühner, Gänse, Schweine oder Esel, der Erlebnisbauernhof ist für viele vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen ein Zuhause. Mit viel Engagement kümmert sich das Team des Erlebnisbauernhofs täglich um die Versorgung der Tiere. „Wir haben sie einfach alle in unser Herz geschlossen“, berichtet Markus Stengl, Leiter des Erlebnisbauernhofs.

Als Archehof ist es das Ziel des Auhofs Besucher*innen die bedrohten Arten näher zu bringen, für nachfolgende Generationen zu erhalten und den Bestand zu sichern. Allerdings ist der Unterhalt sehr teuer. Um Futter, die Instandhaltung von Ställen und Gehegen und die tierärztliche Betreuung zu finanzieren, bietet der Auhof Tierpatenschaften an.

Mit einer Tierpatenschaft helfen Sie dabei, den Bestand der Tiere zu sichern und den Tieren ein artgerechtes Zuhause und die dazugehörige Versorgung zu ermöglichen. Sind Sie vielleicht noch auf der Suche nach der passenden Geschenkidee fürs Osternest? Mit einer einmaligen Spende von 50 Euro oder auch einer monatlichen Zuwendung, beispielsweise in Höhe von fünf Euro können Sie eine Tierpatenschaft verschenken und ganz regional etwas Gutes tun. Mit Eingang Ihrer Spende oder Patenschaft erhalten Sie als Dankeschön eine liebevoll gestaltete Urkunde per Post zugesandt. Beim Besuch des Erlebnisbauernhofs können die Patentiere jederzeit besichtigt werden. Für alle Tierpat*innen findet einmal im Jahr ein gemeinsamer Tierpatentag statt.

Tierpatenschaften können online unter www.rummelsberger-diakonie.de/tierpatenschaft abgeschlossen werden.Spendenkonto

Rummelsberger Diakonie e.V.

Evangelische Bank

DE47 5206 0410 0202 5010 15Stichwort: Spende Tierpatenschaft

Ausflugstipp fürs Osterfest -

22.03.2024

Großzügiges Ostergeschenk für Auhof Werkstätten

CGS Company spendet für Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenHilpoltstein – Die Denkendorfer Firma CGS Company überraschte die Mitarbeitenden der Auhof Werkstätten in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Ostergeschenk. Bei einer Spendenübergabe vor Ort überreichte Gründer Alfons Geyer gemeinsam mit seinen drei Kindern, die mit ihm gemeinsam das Familienunternehmen führen, den Kolleg*innen der Werkstätten einen Scheck über 10.000€. Mit dem Geld sollen junge Menschen mit Behinderung der Auhof Werkstätten in Hilpoltstein gefördert werden.

Bei der Spendenübergabe zeigte sich Siegfried Zeh, Leiter der Auhof Werkstätten, sichtlich glücklich über die Spende und bedankte sich herzlich. Für alle Beteiligten gab es eine Führung durch die verschiedenen Bereiche der Auhof Werkstätten mit abschließendem Besuch in der hauseigenen Gärtnerei. Dank dem bevorstehenden Osterfest herrscht dort aktuell hoher Betrieb. Für die Mitarbeitenden der CGS Company ist das diesjährige Osterfest auch ein ganz besonderes Highlight. „Während des traditionellen „Osterschinkens“, wollen wir unseren Mitarbeitenden bekannt geben, an welcher Einrichtung unsere Unternehmensspende in diesem Jahr zu Gute gekommen ist.“ Der traditionelle Osterschinken vor Palmsonntag, bekommt bei der CGS Company daher eine ganz besondere Bedeutung.

Dem Familienunternehmen Geyer ist die Unterstützung von Menschen in sozialen Einrichtungen besonders wichtig. „Wir wollen möglichst unbürokratisch und auf kurzem Wege Gutes tun,“ berichtet Alfons Geyer. „Mit dem Auhof sind wird seit langer Zeit vertraut und verbunden da Mitarbeitende, welche uns seit Jahrzehnten die Treue halten Familienangehörige hier am Auhof haben. Sie bekommen am Auhof einen festen Lebenssitz und fühlen sich „angekommen,“ ergänzt Geyer. Bereits 2016 beim 40-jährigen Jubiläum der CGS Company wurde bereits an den Auhof gespendet.Großzügiges Ostergeschenk für Auhof Werkstätten -

21.03.2024

„Eine Ära geht zu Ende“

Viel Lob und gute Wünsche: Zur Verabschiedung von Regionalleiterin Ingrid Schön und der Einführung von Nachfolger Ralph Eichenseher kamen rund 80 Gäste ins Rummelsberger Brüderhaus.

Mehr lesenRummelsberg – Viel Lob und gute Wünsche vom Chef, von Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen: Am Freitag, 15.03.2024 hat Ingrid Schön (66) nach fast 30 Jahren bei der Rummelsberger Diakonie ihren Abschied als Regionalleiterin Nürnberg der Behindertenhilfe gefeiert. Nachfolger Ralph Eichenseher (44) startet am 1. April 2024 mit seinen neuen Aufgaben. Rund 80 Gäste besuchten die schöne und kurzweilige Feier im Brüdersaal in Rummelsberg. Viele Besucher*innen waren Kolleg*innen der Rummelsberger Diakonie, aber es waren auch Vertreter*innen der Diakonie Bayern, der Angehörigen und des Vereins Autismus Mittelfranken mit Grußworten vertreten.

Karl Schulz, Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie, brachte seine Wertschätzung für Ingrid Schön in seiner Laudatio klar zum Ausdruck: „Mit Ihnen geht bei der Rummelsberger Diakonie eine Ära zu Ende.“ Das Unternehmen verliere eine Powerfrau im besten Sinne. Er beschrieb die 66-Jährige als offen und ehrlich im Umgang miteinander, als kompetent, hart in der Sache und zielorientiert in der Kommunikation und in der Umsetzung. Er lobte ihr fast 30-jähriges Engagement für das Unternehmen. „Inklusion ermöglichen, war immer ihr Leitmotiv und die ambulante Arbeit sah sie als beste Möglichkeit, Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu lassen.“ Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit lag auf dem Auf- und Ausbau der Angebote für Menschen im Autismus-Spektrum bei der Rummelsberger Diakonie.

Ihre wichtigsten beruflichen Stationen fasste er als Sternstunden kurz zusammen: Anfang 2010 übernahm die Sozialpädagogin die Leitung der Offenen Angebote mit den drei großen Säulen Ambulant unterstütztes Wohnen, Schulbegleitung für Kinder mit einer Behinderung sowie die Offene Behindertenarbeit/OBA-Teilhabedienste mit den Beratungsstellen in ganz Nordbayern. Ein Jahr später kam die Geschäftsführung des Autismus-Kompetenz-Zentrums Mittelfranken in Nürnberg dazu. 2016 konzipierte sie mit ihrem Nachfolger Ralph Eichenseher den Fachbereich Autismus. 2020 wurde Ingrid Schön die erste Regionalleiterin der Rummelsberger Behindertenhilfe. Für ihren Einsatz und die langjährigen Verdienste überreichte Vorstand Schulz ihr das Kronenkreuz der Diakonie in Gold.

Auch nach ihrem Ruhestand wird sich Ingrid Schön weiter für die Rummelsberger Diakonie engagieren. „Ich kümmere mich um Herzensprojekte wie die inklusive Streuobstwiese in Hersbruck, das inklusive Wohnprojekt im Nürnberger Land und bleibe auch Geschäftsführerin des Autismus-Kompetenz-Zentrums in Mittelfranken“, kündigte Schön an.

Ralph Eichenseher (44) hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Zuerst schloss er seine Ausbildungen zum Krankenpflegehelfer und Erzieher ab und absolvierte dann noch ein Heilpädagogik-Studium. Bei den Rummelsbergern hat er 2010 als Fachkraft in der Förderstätte für Menschen im Autismus-Spektrum in Nürnberg begonnen. Dann wurde er zuerst stellvertretender und dann Leiter der Förderstätte in Nürnberg. Später übernahm er zusätzlich die Führung des Wohnbereichs und der Förderstätte für Menschen im Autismus-Spektrum in Hersbruck. Seit 2017 ist Ralph Eichenseher Leitung des Fachbereich Autismus. „Ich wünsche Ihnen weise Entscheidungen und ein gutes Händchen bei der Sichtung von Trends, Entwicklungen und Finanzierungsmöglichkeiten in der Behindertenhilfe“, gab Vorstand Schulz dem Neuen an der Spitze mit auf den Weg. Ralph Eichenseher bedankte sich für die aufmunternden Worte: „Mein Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen und zu geben, damit Mitarbeiter*innen und Klient*innen sich selbst entfalten und wachsen können.“

Die zahlreichen Redner*innen hoben die fachliche Expertise und die Führungsqualitäten der scheidenden und der neuen Leitung hervor. Die Mitarbeiter*innen verabschiedeten sich mit einem witzigen Vortrag und einem Theaterstück, in dem die scheidende Chefin liebevoll und mit einem Augenzwinkern auf den Arm genommen wurde.

Die Feier für Ingrid Schön und Ralph Eichenseher begann mit einem Gottesdienst in der Rummelsberger Philippuskirche. Diakon Peter Barbian, Vorstandsmitglied und Leiter der Brüderschaft, wählte das Motto „Einfach gehen“ nach dem gleichnamigen Lied. So ermunterte er beide, den neuen Lebensabschnitt sowie die neuen Aufgaben im Vertrauen auf die Liebe und auf Gott anzugehen. Der Diakon entpflichtete Ingrid Schön aus ihrem Dienst und führte ihren Nachfolger Ralph Eichenseher feierlich in sein neues Amt ein.

„Eine Ära geht zu Ende“ -

21.03.2024

Gemüseeintopf über dem Lagerfeuer

Herzliche Einladung zum Gemüseeintopf kochen am Mittwoch, 27.03.2024, auf der inklusive Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus in Hersbruck-Weiher.

Mehr lesenHersbuck - Die Rummelsberger Diakonie lädt am Mittwoch, 27.03.2024, 16 Uhr bis 19 Uhr zum Gemüseeintopf kochen über dem Lagerfeuer und gemeinsam genießen auf die inklusive Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus in Hersbruck-Weiher (Campus Haus Weiher) ein. Bitte mitbringen: Gemüse, Teller und Löffel. Weitere Infos unter streuobstwiese@rummelsberger.net oder telefonisch unter 0151 57 60 70 62.

Gemüseeintopf über dem Lagerfeuer -

07.03.2024

Wildobst für die Wiese

Pflanzaktion auf der inklusiven Streuobstwiese auf dem Campus Haus Weiher

Mehr lesenDie Rummelsberger Diakonie lädt am Mittwoch, 13.3.2024, 15 bis 18 Uhr zur gemeinsamen Pflanzaktion von Wildobst auf die inklusive Streuobstwiese des Fachbereichs Autismus in Hersbruck-Weiher (Campus Haus Weiher) ein. Gepflanzt werden Holunder, Felsenbirne, Kornelkirsche, Zierquitten und Maibeeren. Weitere Infos und Anmeldung unter streuobstwiese(at)rummelsberger.net oder telefonisch unter 0151 57 60 70 62.

Wildobst für die Wiese -

06.03.2024

Projekt „Erlebnis mit dem Pferd“ erhält Spende

„Ich kann es!“ – Rolf-Dieter Denzinger Stiftung für Menschen mit Behinderung spendet mehr als 1200 Euro an den Rummelsberger Auhof

Mehr lesenHilpoltstein – Zwischen Hilpoltstein und München liegen rund 135 Kilometer. Der Münchner Rolf-Dieter Denzinger ist der Rummelsberger Diakonie und dem Auhof in Hilpoltstein trotzdem seit Jahren verbunden und unterstützt die Arbeit mit Menschen mit Behinderung vor Ort. Mit einer großzügigen Spende über 1217 Euro fördert die Stiftung nun das Projekt „Erlebnis mit dem Pferd“.

Seit langer Zeit weiß der Mensch, dass sich der Einsatz von Tieren positiv auf die unterschiedlichsten Störungen körperlicher, geistiger, seelischer oder sozialer Art auswirken kann. Speziell das Pferd hat eine große Anziehungskraft auf den Menschen und fordert zur Kontaktaufnahme und Kommunikation auf. Der Umgang mit dem Pferd ermöglicht die unmittelbare Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse nach Körperkontakt, Wärme und Geborgenheit.

Beim Projekt „Erlebnis mit dem Pferd“ können Bewohner*innen des Auhofes den Tieren nah sein, sie streicheln, versorgen reiten oder einfach etwas Zeit mit den Vierbeinern verbringen. Das wirkt beruhigend und viele der Klient*innen fühlen sich in der Gegenwart der Tiere einfach wohl.

Der Auhof gehört zu den Rummelsberger Diensten für Menschen mit Behinderung (RDB). Die RDB ist eine gemeinnützige Gesellschaft mbH und gehört zur Rummelsberger Diakonie e.V. Unter dem Dach der RDB sind stationäre und ambulante Angebote für Menschen mit Behinderung zusammengefasst. Rund 3.500 Klient*innen nehmen die Dienstleistungen von mehr als 2.000 Mitarbeitenden in Anspruch.

Projekt „Erlebnis mit dem Pferd“ erhält Spende -

05.03.2024

„Wir ermöglichen eine selbstbestimmte Teilhabe“

Rummelsberger Diakonie begleitet Menschen mit Behinderung ambulant in Stadt und Landkreis Neumarkt

Mehr lesenNeumarkt- Regina Stadelmann strahlt, wenn sie von ihrer Arbeit berichtet. Seit 2023 leitet die Diakonin ein neu entstandenes und von der Aktion Mensch gefördertes Projekt für den Aufbau des Ambulant unterstützten Wohnens (AuW) der Rummelsberger Diakonie in Neumarkt. Menschen mit Behinderung erhalten Unterstützung im Alltag und beim selbstständigen Wohnen außerhalb klassischer Einrichtungen oder Heime. „Wir helfen, ein unabhängiges Leben zu führen, sei es in einer eigenen Wohnung, in einer Wohngemeinschaft oder bei der Familie. Alleine, als Paar oder auch mit Kindern“, erklärt Regina Stadelmann. „Wir ermöglichen also eine selbstbestimmte Teilhabe.“

Die Unterstützung kann dabei in verschiedenen Formen erfolgen, wie zum Beispiel Hilfe bei der Haushaltsplanung, beim Aufbau und Erhalt von sozialen Kontakten, bei der Freizeitgestaltung oder beim Umgang mit Behörden. Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Behinderung zu helfen, sich im Alltag zurechtzufinden. Sie sollen die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen erlangen, ihre täglichen Aufgaben selbstständig zu bewältigen. Größten Wert legt die Rummelsberger Diakonie dabei auf Selbstbestimmung. „Unsere Klient*innen sollen in der Lage sein, unabhängig zu leben und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen“, so Stadelmann.

Schwerpunkt bei begleiteter Elternschaft

Der Schwerpunkt des Projektes liegt auf der begleiteten Elternschaft. „Eltern mit Behinderung und deren Kinder erhalten von uns die Unterstützung, die sie im Alltag benötigen“, erklärt Regina Stadelmann. Zurzeit begleitet sie zwei Klientinnen mit Behinderung und hilft ihnen, in die Mutterrolle zu kommen, ihre Kompetenzen zu stärken und eine Bindung zum Kind aufzubauen. „Wir sind für die Mutter da“, sagt die Diakonin und weiter: „Letztlich unterstützen wir aber die ganze Familie, denn von Aktivitäten wie Singen von Kinderliedern oder Bauen eines Mobiles profitieren Mutter, Vater und Kind.“ Außerdem wird darauf abgezielt, ein Netzwerk aus Hilfen und Unterstützung um die Klient*innen herum aufzubauen. Das können Familie, Vereine und auch Nachbarn sein.

Das Projekt kann auch für Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderung entlastend sein. „Wir helfen bei der Verselbstständigung der Kinder und sind damit eine echte Alternative zu stationären Einrichtungen.“ Einziger Wermutstropfen für Regina Stadelmann: „Es mangelt uns leider an bezahlbaren Wohnungen für unsere Klient*innen in Neumarkt und Umgebung. Dabei ist durch die Unterstützung der Klient*innen durch die Rummelsberger Diakonie eine sichere, pünktliche Mietzahlung sowie die Begleitung und Anleitung bei der Wohnraumpflege gewährleistet“, so die Projektleiterin und ergänzt: „Wir sind Profis! Wir liefern Qualität.“

Sie möchten gerne selbstständig wohnen, haben ein erwachsenes Kind mit Behinderung, das gerne alleine leben möchte, haben bezahlbaren Wohnraum oder wissen, wo dieser zu finden ist? Dann melden Sie sich gerne direkt bei Regina Stadelmann unter Tel. 0170 / 85 08 402 oder per E-Mail an auw-nm(at)rummelsberger.net.

„Wir ermöglichen eine selbstbestimmte Teilhabe“ -

05.02.2024

Lust auf Dienstreisen zum Derby?

Das Wichernhaus der Rummelsberger Diakonie in Altdorf will den Bewohner*innen mehr Teilhabe ermöglichen – Pflegekräfte gesucht

Mehr lesenAltdorf – Mehr Inklusion wagen: Im Wichernhaus der Rummelsberger Diakonie in Altdorf leben 68 Menschen mit einer Behinderung. Ein Schwerpunkt der Arbeit des sozialen Trägers liegt darauf, Teilhabe zu ermöglichen. Im Wichernhaus ziehen alle an einem Strang, um die Gesellschaft barrierefreier zu gestalten.

Auf der Gruppe 11 leben Erwachsene, die dauerbeatmet werden. Sie fahren im Rollstuhl, einige von ihnen benötigen eine Kanüle im Hals, die eine Beatmung ermöglicht. Das medizinische Gerät ist tagsüber am Rollstuhl befestigt. Die Mitarbeiter*innen sind neben den pädagogischen Kräften auch ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, denn die Bewohner*innen brauchen auch medizinische Pflege.

So wie Marie Roth (Name geändert). Die 32-Jährige ist eine lebenslustige Frau, die gerne in ihrem Rolli unterwegs ist. Sie schläft gerne lang, quatscht mit den Mitarbeiter*innen und ist gerne im Altdorfer Stadtzentrum zum Shoppen oder Kaffee trinken. Als sie vor zwölf Jahren in die Einrichtung der Rummelsberger Diakonie einzog, befand sich Marie Roth im Wachkomma. Sie kam mit einem Herzfehler zur Welt und im Laufe ihres Lebens kamen noch weitere Diagnosen dazu. Damals konnte sie sich nicht mehr bewegen, nicht sprechen und kaum noch selbstständig essen.

Während des Aufenthalts in einer REHA-Einrichtung wurden die Medikamente umgestellt und im Wichernhaus haben die Mitarbeiter*innen Marie Roth unter anderem mit einem Mobilitätstraining unterstützt. Sobald möglich, haben die Mitarbeiter*innen die Frau motiviert, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Und dann kommt immer ein Wunsch auf: Zeit außerhalb der Einrichtung zu verbringen.

„Wir gehen mit den Bewohner*innen auf Konzerte, ins Kino und besuchen Fußball- und Eishockey-Spiele“, erzählt Lena-Marie Fuchs. Sie arbeitet seit einem Jahr im Wichernhaus. Die Gesundheits- und Krankheitspflegerin war zwölf Jahre lang in einer großen Klinik in Nürnberg tätig. „Irgendwann habe ich meine Arbeit als „Pflege am Fließband“ empfunden und dann ging es nicht mehr“, erzählt die 39-Jährige. Sie absolvierte eine Umschulung zur Industriekauffrau. Dann unterschrieb sie bei einem Immobilienunternehmen und wurde damit aber auch nicht glücklich: „Das war schon absurd, wenn Kunden mich bedrohten, weil die Klingel nicht funktionierte“, erzählt sie und schüttelt den Kopf. Sie überlegt und sucht nach den richtigen Worten, die ihre Arbeit im Wichernhaus beschreiben. „Es sind wirklich wichtige Themen wie Leben und Tod, Freundschaft und einander unterstützen“, sagt Lena-Marie Fuchs.

Die persönliche Beziehung mit den Bewohner*innen gehört auf Gruppe 11 dazu. Adrian Kaunzinger lebt seit 18 Jahren in Altdorf. Er hat schon einige Mitarbeiter*innen ins Herz geschlossen und wieder verabschieden müssen. Er weiß, dass die Teilhabemöglichkeiten der Bewohner*innen auch davon abhängen, dass genügend Mitarbeiter*innen auf der Gruppe arbeiten. Wenn dann noch die persönliche Beziehung passt, ist in Sachen Inklusion fast alles möglich: „2016 haben mich Mitarbeiter*innen auf eine Safari im Tsavo-East-Nationalpark in Kenia begleitet. Das war ein großer Traum von mir, den ich mir ohne diese tolle Unterstützung nicht hätte erfüllen können.“

Adrian Kaunzinger ist mit der Erbkrankheit Muskeldystrophie, auch Muskelschwund genannt, auf die Welt gekommen. Er sitzt im Rollstuhl und ist mit einem Beatmungsgerät verbunden. Bei seinem Alltag im Wichernhaus, beim Waschen, Anziehen und Einkaufen unterstützen ihn Mitarbeitende der Rummelsberger Diakonie. „Momentan können wir leider keine Reisen mehr machen, weil wir zu wenige Mitarbeiter*innen auf der Gruppe haben“, bedauert der 55-Jährige.

Lena-Marie Fuchs bereut den Schritt raus aus dem Krankenhaus nicht, im Gegenteil. „Wir haben hier auch viel Arbeit, aber bei uns stehen die Klient*innen im Mittelpunkt.“ Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen suchen gerade nach Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Kinderkrankenpfleger*innen und Pflegefachkräften, die Lust haben, Aktivitäten zu unternehmen, die Spaß machen. Das sind zum Beispiel: ins Kino gehen, nach Berlin zum Basketball fahren oder beim Derby in Nürnberg mitzufiebern. Interesse? Weitere Infos über die Menschen der Gruppe 11 und über die Stelle stehen hier: https://7werke.de/inklusion

Lust auf Dienstreisen zum Derby? -

24.01.2024

„Fuchsjagd“ am Auhof

Die Tennisabteilung des TV Hilpoltstein lud zur traditionellen Fuchsjagd-Wanderung ein – Verköstigung am Auhof regt Austausch an

Mehr lesenHilpoltstein – Bei herrlich sonnigem Winterwetter veranstaltete die Tennisabteilung des TV Hilpoltstein am vergangenen Sonntag wieder ihre traditionelle „Fuchsjagd“ für Jung und Alt.

Bereits seit 55 Jahren findet die geführte Winterwanderung rund um Hilpoltstein statt. Galt es früher, neben dem gemütlichen Ausflug, auch den Stofftierfuchs von allen Beteiligten auf der Wegstrecke zu finden, steht nun ein gemütliches Miteinander mit Zwischenverpflegung und Einkehr im Vordergrund. Bis vor einigen Jahren organisierte der/die Finder*in des Fuchses im nächsten Jahr die Veranstaltung.

Aufgrund der seit mehreren Jahren engen Kooperation zwischen dem Auhof der Rummelsberger Diakonie und dem TV Hilpoltstein gab es die Zwischenverpflegung dieses Jahr direkt am Auhof. Das fördert den Austausch und das Miteinander. Die Familie des Breitensportreferenten und Inklusionsbeauftragten Rudolf Gaukler, der die Wanderung organisiert, brachte vorab heiße Getränke, belegte Brötchen und Süßigkeiten vorbei. Somit konnten sich die rund 40 Teilnehmer*innen auf ihrer etwa acht Kilometer langen Wanderung ausgiebig stärken.

Nach der Stärkung führten die Wanderer ihre Wegstrecke fort und kehrten anschließend zum Mittagessen in eine Gaststätte ein. Welche dies war, wird allerdings traditionell nicht verraten, sodass es während des Weges eine Überraschung für alle blieb.

„Fuchsjagd“ am Auhof -

22.01.2024

Action-Raum im Haus Ebelsbach eingerichtet

Spende ermöglicht Bewegungsvielfalt für Bewohner*innen der Rummelsberger Behindertenhilfe

Mehr lesenEbelsbach– Nicht alle Bewohner*innen des Haus Ebelsbachs in der Region Haßberge der Rummelsberger Diakonie streben nach Ruhe und Entspannung. Im Gegenteil. Viele der Klient*innen haben bedingt durch ihre begleitenden Diagnosen einen hohen Bewegungsdrang, den sie täglich ausleben wollen und müssen. Die Männer und Frauen sind beschützt untergebracht, verfügen nicht über eine Orientierungsfähigkeit und weisen fremd- und/oder selbstaggressive Verhaltensweisen auf.

Durch die finanzielle Unterstützung der „Stefanie-Arnold-Stiftung“ war es der Einrichtung der Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung (RDB) möglich, einen „Action-Raum“ einzurichten. Dieser ist ausgestattet mit einer großen Sprossenwand, einer Weichbodenmatte sowie zwei Wellenmatten. Die Bewohner*innen können eine Nestschaukel und ein Boxsack nutzen. Die Wände sind mit Motorikspielen ausgestattet, die für interaktiven Spaß sorgen, und zusätzlich können die Bewohner*innen sich an einem Schwebebalken ausprobieren, um die motorischen Fähigkeiten herauszufordern. Bälle, Schwungtücher, Antiaggressionsschläger und Fußerlebnismatten ergänzen die ganzheitliche, physische sowie kognitive Erlebnisvielfalt des neu geschaffenen Raumes.

Gesteigerte Lebensqualität dank Bewegung

„Bewegung macht nicht nur Spaß, sie stärkt auch die Abwehrkräfte, verringert Schmerzen und senkt sogar das Risiko für psychische Erkrankungen“, erklärt Thorsten Landgraf, Leitung des Haus Ebelsbach. Zudem soll Bewegung dem aggressiven und/oder herausfordernden Verhalten mancher Bewohner*innen entgegenwirken und innere Unruhe und Spannungen abbauen.

Sport und Bewegung weisen für Menschen mit Behinderungen ganzheitlich positive Effekte auf sensomotorischer, kognitiver und psychosozialer Ebene auf. Diese können sich wiederum positiv auf die soziale und berufliche Teilhabe auswirken und zu einer gesteigerten Lebensqualität führen.

Action-Raum im Haus Ebelsbach eingerichtet -

20.12.2023

Diakoninnen in ihren Dienst eingeführt

Teamleiterin Schulbegleitung und Projektleiterin Aufbau Ambulant unterstütztes Wohnen nehmen ihren Dienst auf

Mehr lesenFeierlicher Gottesdienst in Postbauer-Heng

Am dritten Advent wurden die Diakoninnen Elisabeth Pehnec und Regina Stadelmann in der Martin-Luther-Kirche in Postbauer-Heng in ihren Dienst eingeführt. Beide Diakoninnen sind bei den Rummelsberger Diensten für Menschen mit Behinderung gGmbH im Bereich der Ambulanten Dienste angestellt. Elisabeth Pehnec arbeitet als Teamleiterin der Schulbegleitung Nürnberg und Nürnberger Land. Regina Stadelmann ist als Projektleiterin mit dem Aufbau des Ambulant unterstützen Wohnens in Stadt und Landkreis Neumarkt betraut.

Den feierlichen Gottesdienst hielten Diakon Stefan Schurkus (Leitung Wurzhof) und Diakonin Stefanie Harkort. Beim anschließenden Empfang gratulierte Armin Schmid, Dienststellenleiter der Offenen Angebote, den beiden Diakoninnen zu ihrem neuen Amt und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Diakoninnen in ihren Dienst eingeführt -

14.12.2023

Ein bunter Weihnachtsbaum der Vielfalt

Kinder der inklusiven Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Hersbruck haben zusammen mit Menschen im Autismus-Spektrum den Rummelsberger Christbaum auf dem Campus Haus Weiher geschmückt.

Mehr lesenHersbruck – Im Advent haben sich Kinder der inklusiven Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Hersbruck mit Menschen im Autismus-Spektrum des Fachbereichs Autismus zu einer besonderen Aktion getroffen. Auf dem Campus Haus Weiher haben sie den Rummelsberger Weihnachtsbaum zusammen geschmückt und so die Botschaft der Inklusion weitergetragen.

In einer fröhlichen Runde durften alle ihre selbstgebastelten Schmuckstücke an die Fichte hängen. Die Kinder gestalteten aus Holzscheiben fröhliche Nikoläuse, funkelnde Glitzersterne und zarte Tannenbäume. Parallel dazu bemalten die Menschen im Autismus-Spektrum in der Förderstätte auf dem Campus Haus Weiher kleine Dosen und fädelten bunte Perlenschnüre auf. Bevor die Aktion in vollem Gange war, gab es warmen Apfelpunsch und knusprige Apfelchips am Lagerfeuer.

Jack, ein aufgewecktes Kindergartenkind, hatte seinen Christbaumschmuck aus Holz und Watte gebastelt. „Der Baum ist toll, so bunt“, schwärmte er. Er bekundete sogar den Wunsch, noch einmal vorbeizukommen, um den geschmückten Baum erneut zu bewundern.

„Unser Baum ist bereits gut geschmückt. Aber wer noch Lust hat, kann gerne vorbeikommen und seine Weihnachtsdeko anbringen“, lud Alina Stampfl, Projektleiterin der inklusiven Streuobstwiese der Rummelsberger Diakonie, alle Hersbrucker*innen herzlich ein. Diese Worte unterstrichen die Offenheit und Einladung zur Teilnahme, die die gesamte Aktion prägte.

Heilpädagogin Kerstin Tichatschke von der inklusiven Kindertagesstätte der Lebenshilfe war von der Idee begeistert, einen bunten, vielfältigen Weihnachtsbaum zu gestalten. „Es war eine schöne Aktion und wir bedanken uns für die tolle Vorbereitung,“ betonte sie. Diese Aktion reiht sich nahtlos in die Bemühungen der Lebenshilfe Nürnberger Land und der Rummelsberger Diakonie im Landkreis ein, Inklusion nicht nur zu predigen, sondern aktiv zu leben.

Die inklusive Gemeinschaft in Hersbruck ist aber nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über lebendig und sucht nach immer neuen Wegen, Inklusion mit Leben zu füllen. Über weitere Aktionen auf der inklusiven Streuobstwiese können Interessierte sich hier informieren: http://rummelsberger-diakonie.de/wiese.

Ein bunter Weihnachtsbaum der Vielfalt